「諸芸術に通底する共通点の探索と表現」

金沢美術工芸大学大学院 美術工芸研究科

修士課程 絵画専攻 油画コース

加連 衣里子

金沢美術工芸大学大学院 美術工芸研究科

修士課程 絵画専攻 油画コース

加連 衣里子

目次

・はじめに

・第1章 制作の変遷「世界を表現するということ」

1-1 詩的世界の表現

1-2 視覚との葛藤

1-3 表層と質感

1-4 舞台芸術と色面構成

・第2章 結合方法

2-1 「挿絵か否か」

2-2 「インスタレーションか平面か」

・第3章 修了制作

3-1 詩的世界、再び

3-2 修了制作の意図

3-3 「風景画か否か」

・結びに

・謝辞

・参考文献

・図版

・はじめに

・第1章 制作の変遷「世界を表現するということ」

1-1 詩的世界の表現

1-2 視覚との葛藤

1-3 表層と質感

1-4 舞台芸術と色面構成

・第2章 結合方法

2-1 「挿絵か否か」

2-2 「インスタレーションか平面か」

・第3章 修了制作

3-1 詩的世界、再び

3-2 修了制作の意図

3-3 「風景画か否か」

・結びに

・謝辞

・参考文献

・図版

はじめに

私の制作は常に自己理解の手段であり、その軌跡であった。個人的なことに終始する自覚があり、到達すべきところを目指すというよりも、そのとき直感したものがどこへ向かい、何とどのように繋がっていくのかを追いかけるものであった。絵画にというよりも芸術と呼ばれるもの全般に関心があり、多分野にまたがる表現にも興味があるが、私自身の元来の性質としてフットワークが軽くできていない。散漫な意識と足並みの揃わない不器用な性質を持て余していた。全く異なるものに同様に心惹かれるのは何故か。好きなものと好きなものの間に遠く隔たりがあるように見えること、それは自己理解への大いなる妨げともなった。しかし、それらは何か表面化していないだけで深層に、根本的な共通点があるのではないか。自己理解のため、そして自身のポイントを絞りきれない関心を正当化するため、その関心の対象を一貫性があるように理屈付けてしまおう。それでようやく自己肯定感をもって生きていくことができるだろう――

半ばこじつけのようにして、しかし切実な気持ちと共に、大学院での研究テーマを「諸芸術に通底する共通点の探索と表現」と定めた。第1章ではそこに到達するまでの変遷を、第2章では研究の争点となった主題を、第3章では修了制作について取り上げる。

若者特有の、現実自己と理想自己の乖離によって起こる葛藤の範囲内だと、語るに落ちてしまうことかもしれない。しかしそこから生じるものがあるのなら、無益なばかりではないと考えている。

私の制作は常に自己理解の手段であり、その軌跡であった。個人的なことに終始する自覚があり、到達すべきところを目指すというよりも、そのとき直感したものがどこへ向かい、何とどのように繋がっていくのかを追いかけるものであった。絵画にというよりも芸術と呼ばれるもの全般に関心があり、多分野にまたがる表現にも興味があるが、私自身の元来の性質としてフットワークが軽くできていない。散漫な意識と足並みの揃わない不器用な性質を持て余していた。全く異なるものに同様に心惹かれるのは何故か。好きなものと好きなものの間に遠く隔たりがあるように見えること、それは自己理解への大いなる妨げともなった。しかし、それらは何か表面化していないだけで深層に、根本的な共通点があるのではないか。自己理解のため、そして自身のポイントを絞りきれない関心を正当化するため、その関心の対象を一貫性があるように理屈付けてしまおう。それでようやく自己肯定感をもって生きていくことができるだろう――

半ばこじつけのようにして、しかし切実な気持ちと共に、大学院での研究テーマを「諸芸術に通底する共通点の探索と表現」と定めた。第1章ではそこに到達するまでの変遷を、第2章では研究の争点となった主題を、第3章では修了制作について取り上げる。

若者特有の、現実自己と理想自己の乖離によって起こる葛藤の範囲内だと、語るに落ちてしまうことかもしれない。しかしそこから生じるものがあるのなら、無益なばかりではないと考えている。

第1章 制作の変遷「世界を表現するということ」

1-1 詩的世界の表現

小学生の頃、本が好きで特にファンタジー系の物語を愛読した私は、とりわけJ.R.R.トールキン著『指輪物語』の世界を素描と水彩画で鮮やかに表現したアラン・リー(英 1947-)の挿絵(図1、2)に心を奪われた。現実に無いものを克明に描き出すことができる手腕に、そしてその図像が物語のもつ雰囲気や世界観を如実に表現していることに感動を覚えた。トールキンが言語学者であることにより、実用的なまでに創作されたエルフ語やドワーフ語が散りばめられ、言葉によって極めて詳細に紡ぎ出された世界観をアランの美術が見事に汲み取り、紙上に文明が創り上げられていた。アランは、登場人物が会話する様子や、登場人物が行動する室内や風景という、それぞれの場面の環境を表現する視点で挿絵を描いた。後に私は「場面の表現と再現」というテーマで制作を始めるようになる。人物画や風景画という言葉を用いず、この「場面」という言葉に拘るようになるのは、アランのある一場面を表現する視点に知らず識らずのうちに影響を受けたからだろう。また、紙の上に鉛筆やコンテが走る素材の魅力に惹かれ、油彩よりも水彩よりもまずスケッチ、まず素描という意識を備えるようになった(図3)。

アラン・リーの系譜を辿ろうとすると、同じく英国風景画の大家、J.M.W.ターナー(1775-1851)(図4)が浮かび上がる。ターナーの絵画は、晩年に向かうにつれて、次第に抽象化されていく。それは風景というモチーフを媒体にした心象風景である。画家なりに現実に忠実でありながら、画家自身の自己表現のようにも見受けられるその表現方法から、可能性のようなものを感じたのか、幼いながら印象を強く受けて今日まで続いている。

1-2 視覚との葛藤

アラン・リーのような方向性を目指すのであれば、とにかく様々な景色やモチーフを写生し、素描力を磨く訓練をする必要があった。しかしながら、風景にせよ、静物であれ人物であれ、対象を写実的に描き込み続けることには、終ぞ夢中になれなかった。背景を描かず余白を空間として捉え流すことに慣れていたためか、白い紙をどこまでも鉛筆の黒で埋めていかねばならないことに圧迫感を覚え、一枚を描きあげることが苦痛になっていった。油彩になるとそれがいよいよ顕著になった。しかし具象絵画を離れようという気持になることはなかった。抽象絵画というものへの無理解が自身に存在したことも否めないが、何より描きたいものはいつでも目前にあることを直感していた。ただそれが組んだモチーフやモデル単体のことでないことは確かで、それをどのように言語化するのが適当なのかは判然としないまま、画面に落とし込むときに的確な表現方法を用いることができず逃してしまうのだった。今日ではこれを仮に「場面」と呼び、「状況」や「環境」と言葉を代えることもしばしばである。

一方で、決して写実的な絵画表現が嫌いというわけではなかった。スペインリアリズムの磯江毅(図5)の作品はそこに存在するということの崇高さを、絵画にすることで付与することに成功している。そしてフェルメール(蘭 1632-1675)は最も好きな画家の一人である。「牛乳を注ぐ女」(図6)の牛乳が途切れることなく流れ続けているように見えるのは何故だろう。フェルメールの、質素なほど自然な画面作りの中に表される臨場感は、私にとっての絵画の極限値のような存在である。どちらも計算され尽くされているにもかかわらず、画布の上ではどこまでも自然に、素朴に絵を描いているだけのように見える。

また次第に、目の前のモチーフに忠実に、写実的に絵具を混色し面相筆で細部まで描き込んでいく手法では、その行為を進めていくにつれて表現したいことから離れていくように感じるようにもなった。しかしよく観察することを信条に描いてきた私としては、写実的でないことは軽薄なことのように感じ、真実ではないことのように思われた。しかし一方で、真実か否かは勿論視覚に依拠するとは限らず、ある意味それは表層に過ぎないのかもしれない。また、何も考えず、ただ支持体の素材に画材を滑らす心地よさに身を委ねてしまいたいと望むが、心地よさを重視する姿勢が、果たして制作に必要だろうかという自問自答もあった。写実的に描いてしまっては表現したいことが表されない、思い切ってはみ出てしまうと姑息なことをしたようで落ち着かない、誰しもが一度は通るような道で、自覚しつつ私も立ち止まった。図7は、そんな思いを抱きながら学部1年次に描いた静物油彩である。このような作品に始まり葛藤する中においては、J.S.シャルダン(仏 1699-1779)の写実的でありながら、画家の眼を通したモチーフの解釈である柔らかい印象の表出が、現実と理想が反発することなく巧みに折衷された表現として、成功しているものに思われた(図8)。

そうこうする中で、リアルとはとにかく説得力だと考えるようになった。写実だとか具象だとか、抽象だとかの方法論とは無関係に、見る人に共感を持たせるような実感がそこに表現されていれば、私はそれを真実と呼ぶことにしようと決めた。小説や映画と同様である。ノンフィクションであれファンタジーであれ、良作は必ず臨場感を持つのである。

1-3 表層と質感

1980年代から’90年代のアメリカ映画を続けざまに観たとき、それらに共通する映像的魅力を感じた。現代の高画質映像には見られない、原色がくっきりと出力され少し焦点がぼけたような映像である。例えば「スタンド・バイ・ミー」(1986)(図9)「マディソン郡の橋」(1995)(図10)等である。その魅力の理屈を探る前に私が気になったのは、なぜそれらに自分が魅力を感じるのかということだった。そしてそれらの映像と同様の印象でもって私を惹きつけたのは、ゲルハルト・リヒター(独 1932~ )のランドスケープと呼ばれる風景をモチーフにした作品群(図11)だった。それらは表面的であるからこその、実感を与えず上滑りしていく心許なさを感じさせた。掴みとる間もなく流れ去っていってしまうことに対して、置いてけぼりを味わうような印象が、逆に強く残るのだ。この経験が質感とは無縁の色面構成的な表現に取り組むきっかけとなった。そしてまた、現在まで続く後述の、車窓から流れる風景を撮影する取り組みの潜在的な動機ともなったように思われる。静止画が映像的魅力――それは写真の効果に近いのかもしれない――を持ち得ることはリヒターのランドスケープによって示されている。

上述の思索を背景として制作されたものの一部が「窓Ⅰ」(図12)「柵」(図13)「ベンチ」(図14)といった小品である。この一瞬の場面を捉えようというスケッチにも似た視点は、広めの豚毛で大ぶりに描くという方法論と共に、後の制作の主軸ともなっていった。映像らしさとは。映像らしいと私が考えるのはどの要素か。それは絵画に取り込むことができる要素か。絵画で表現する必要があることなのか。そもそも絵画にとどまる必要性はあるのか。このような疑問・問題意識から、映像的な要素が、その後の私の制作において太い柱のひとつであり続けている。

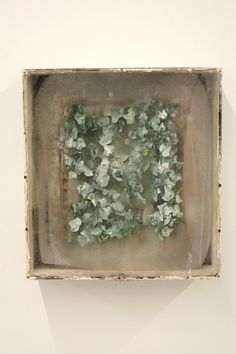

しかし当時「映像的絵画」に没頭することはできなかった。他にも同様に追いかけたい課題があったからである。双方が関係してくることを期待しながら、映像のことを一時保留にして取り組んだのは、その正反対ともいうべき質感についてであった。漆喰や木、石や陶器などの温かみのある自然物の質感を好む私は、彫刻家ローレンス・キャロル(米 1954- )(図15)の本を図書館で見つけたとき、たちまち夢中になった。フリージング・ペインティングと呼ばれる作品で、その名のとおり冷凍されている。陶器のような氷の表面と、そこに半分埋められて冷凍保存されながら生きているかのような、半化石のようなオブジェクトが、写真からでも非常に高い詩情を醸す作品であることが窺えた。こうしたオブジェクトの魅力を辿っていけば、同じく彫刻家のジョゼフ・コーネル(米 1903-1972)のアセンブリッジの作品(図16)が詩的作品の最たるもののように思われた。既製品を寄せ集めて、テーマに合わせて箱を作ったものだ。それは輝く昆虫の標本や、見つけた珍しい石を集めた宝箱のように幻想的で、詩というものに形を与えて閉じ込めたようなオブジェクトである。これらの影響を受け、有機的な印象を与える素材と植物を用いることを鍵に、図17のような実験をした。それは、植物をドライフラワー状に乾燥させ、蜜蝋でコーテイングするというものだった(図17)。自然物なので当然劣化するが、その経緯も含めて可能性を秘めたものだった。作品化には至らなかったが、今後の制作のヒントとして今も手元に保存している。

その後心惹かれた「場面」、「状況」、もしくは「環境」を再現するというテーマのもと、質感に拘って制作したのが「CURIO」(図18)である。喫茶店の店内の、木材や暖色照明による温かみのある空間の表現を目的としたこの作品には、支持体や絵具の載せ方への工夫が不可欠であった。漆喰や簡易のエマルジョン地に蝋や油彩を重ねた小さなサンプルを、幾種類も試作した。そのうえでパネルに綿布を用い、画面の明部、壁の部分にマチエール材を混ぜ込んだ油彩となった。

そもそもスケッチとは黄色味がかった紙に鉛筆やパステルを載せることであり、それを好むということは、私にとってそのまま質感への拘りを意味した。支持体が紙からキャンバスに移動するときにも、パステルが掠れたように朴訥と載る質感をとどめ置きたかったのだと思う。スケッチのように支持体の色彩と質感を活かし、油彩の特徴の一つでもある光沢を抑え、オフホワイトの素朴な生地にパステルで描くかのごとく、絵筆で厚みのある色面を載せた。学部3年次後期の進級制作であるこの作品以降、油彩画制作においては支持体制作から始めることを基本とするようになった。また、写実か否かの葛藤を終えたものの、表現方法としては未だその手法を離れ得なかったため、細部まで描くことで折角誂えた綿布の味わいや、制作初段階に保持していた油彩の掠れなどの表情を、最終的に塗り潰してしまうことになった。そこで「どこで手を止めるか」が大きな課題として見えてきた。

1-4 舞台芸術と色面構成

もともと私は舞台芸術にも独立して関心があった。しかし以前は総合芸術としての関心よりもむしろ、幼少時から習っていた舞踊ばかりに関心があり、セットや照明などはダンスの引き立て役でしかなく、それらに重点を置く演目も、注目する観客も、邪道だと毛嫌いしていた節さえある。ところが、絵画制作が生活の中心となった今、改めて舞台芸術というものに目を向けると、インスタレーションと言っても良いような空間芸術としての魅力に気づかされた。視点を変えると、舞踊の発表というよりもパフォーマンスに分類されるアートのひとつであり、まさしくインスタレーションであるということに気がついた。それはとくにコンテンポラリーダンスの舞台に発揮される。音響、照明、そしてダンサーたちの立ち位置は立方体の中でのコンポジションとなる。そこにはダンスを引き立てる舞台作りではなく、ダンスを役割の一つとみなした空間芸術がある。自身の制作につなげたい気持ちがむくむくと沸き起こった。

イジー・キリアン(チェコ 1947-)が振付を担当したネザーランド・ダンス・シアターの演目「Bella Figura」(1998-)(図19)は、黒い背景にトップレスのダンサーたちが膨らんだ真紅の衣装で浮かび上がる。スターバット・マーテルの甘美な音楽にのせて、ふわりとした衣装と気品のある振付のために荘厳な印象を与える。また、ウィリアム・フォーサイス(米 1949-)の「The Second Detail」(1991-)(図20)では、肉体を分解し再構築するような奇妙に機械的な動きが多用される。白いボディスーツのような衣装を身にまとったダンサーたちが軟体動物のようで、人工的な白色照明が電子音のような音楽と相俟って異様さを助長している。

けれどもこういった発見を、どのように自身の制作に組み込めばよいのか。

参考にした画家として、ロバート・ハインデル(米 1938-2005)がいる。舞踊や舞台芸術を絵画のテーマとして巧みに表現した画家である。彼はただそれらを視覚的な都合の良さから作品のモチーフにしたわけではなく、ダンスの演目やダンサーたちの身体の構造をも理解して描き、ダンサーたちの精神性を表現しようとした。そのうえで、イラストレーターから画家に転向したという経歴もあって、彼の作品は絵画的にも軽快さと重厚さの抑揚があり、色彩、構図共にセンスに溢れている。舞台芸術を見事に絵画に組み込んだモデルケースの一つとして捉えている。「Waiting for the Messiah」(図21)は元になるスコティッシュ・バレエ団の「救世主来までになすべきこと」の舞台の様子を記録したデータが明かされていないため、推測で語ることしかできないが、おそらく青い照明と背景の中でスポットライトを全身に浴びた一組の男女が踊っていたのだろう。背景の青色とダンサーの身体と影の形態、ライトを床に走る線に置き換えて、色面構成的な画面を構成している。

この色面構成的な画面構成という点が、前項で取り上げた、映像的魅力という点と繋がるように思われた。この文脈で取り掛かったのが卒業制作「陽射し」(図22)である。「柵」(図13)および「ベンチ」(図14)の小さな画面で試したのと同様の腕振りで、刷毛で切るように描いていく。また油彩はある程度の物質としての強さ、つまり絵具層が必要であるということもこのとき実感した。刷毛を多用し、次の層への設計図のように、全く異なる色彩でもって、まず大ぶりに画面全体の基盤を構築していくという手法が、ほとんど決定付けられた(図23)。修士1年次の「揺らめき」(図24)もこの手法の延長である。まず刷毛で全体を色面で覆い、線で整理するように当りを引き、また不透明絵具をのせて足し引きをする。「揺らめき」は「陽射し」よりもいくらか肩の力が抜けて描けるようになった。しかし依然として「どこで手を止めるか」は課題として残った。

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 24

24第2章 結合

2-1 「挿絵か否か」

第1章にて映像や舞台芸術について触れたが、それよりも絵を描くことと同じくらい、私にとって親しみのある表現方法が文章を書くことである。私は普段から小さいノートを携帯しており、何かしら気になった事柄や覚えておきたい言葉があると、メモを取る癖が付いている。次第に、私にとってノートに書き付けるという行為が、印象に残った場面をスケッチするという行為と、全く同様の意図と感覚を伴うものであることに気がついた。スケッチは視覚的に印象に残った場面を図像の形態でメモする行為であり、言葉では聴覚からの印象を文字によってメモする。

それまでの絵画制作が自分の表現方法としてしっくりきていなかった私は、様々な表現形態を自身の制作に組み込みたいという予てからの思いから、修士課程での研究課題を「諸芸術に通底する共通点の探索と表現」と定めた。そして私にとって最も親しみのある絵画と文章とを用いた表現を実践してみることにした。

しかし絵画と文章の関連と一口に唱えても、そこには様々な形態がある。絵本や本の挿絵は言うに及ばず、絵画作品とタイトルの関係も、絵画と文章による表現である。また結局のところ、絵画のみ、文章のみの「関連しない」という関係性も含まれるはずである。挿絵が大好きであった私だが、芸術作品として提示するにあたっては、物語と挿絵のような、文章が主体でその従属物としての絵画表現とは、異なる表現方法を探りたいと考えた。どのような形態であれば、絵画と文章が同等の価値を保持したまま、調和のあるひとつの作品として成立させることができるだろうか。こうして制作したのが修士1年次の「或る夢」(図25)である。

この作品は小品の油彩画7点と夏目漱石著『夢十夜』からの引用文とで構成されている。小説の中の「第一夜」を題材に、言葉の響き、場面展開の間隔、また視覚的な図像を連想させたか否かの判断によって文を選択した。その文から連想して描いた絵画の下部に、透明の紙片に引用文を印字して添えた。絵画制作は意図的にそれぞれの個々の文からの連想によるものとし、描いているモチーフは、例えば樹木だったり、シマウマだったりと、小説の内容とは無関係である。これは文の従属物つまり挿絵ではない絵画を目指して、状況説明に終始してしまわないためと、小説の内容から世界観の広がる表現にしたいという意図からであった。絵画の内容と文章の内容を隔たるものにして、ひとつの作品として結合することに意味があるという考えは、制作中にはぼんやりとある程度で、自分ではどのような意味があるのかを明文化することはできなかった。後になって見つけた瀧口修造(1903-79)について引用された詩人ピエール・ルヴェルディ(仏 1889-1960)の言葉が大変的を射ているものだったので、ここに引用する。

「イメージは比較から生まれるものではなくて、多少とも遠く距たった二つの実在を接近することから生まれる。こうして近づけられた二つの実在の関係が、互いに縁遠いものであり、適切なものであればあるほど、そのイメージは一層強烈なものとなり、一層感動的な力と詩的現実性をおびてくる」(武満徹「瀧口修造展に寄せて」)

瀧口もまた、批評家でありながら詩人であり画家(と本人は言わないであろうが、絵を描く)であったことは、興味深いことである。絵画と文章の間には制作者の頭の中にだけ存在する連想の方程式があり、それが適切なものであれば、方程式の部分を説明されることがなくても、鑑賞者に繋がりをより有効に示唆することができるのではないか。

「或る夢」では実際に見た場面を再現しようとして絵筆を取るのではなく、テーマが先立ち、それに向かってスケッチを行うなど資料集めをしてイメージを形成した。これは描きたい場面がまず見つかり、テーマは対象から直接与えられるというそれまでのプロセスとは逆であり、初めての試みとなった。そしてこの方法論が思いがけぬ収穫であった。

そして「挿絵か否か」について、以上のことを意図して制作した「或る夢」は、見る人によっては挿絵だという意見もあったものの、私としては挿絵ではないと言い切るに足る絵画の主体性を持ち得たものだった。この判断の役割を持つのは、絵画の内容以上に7点の作品をどのように配置し、文章をどの程度目立たせるかという、提示の形態にあった。

2-2 「インスタレーションか平面か」

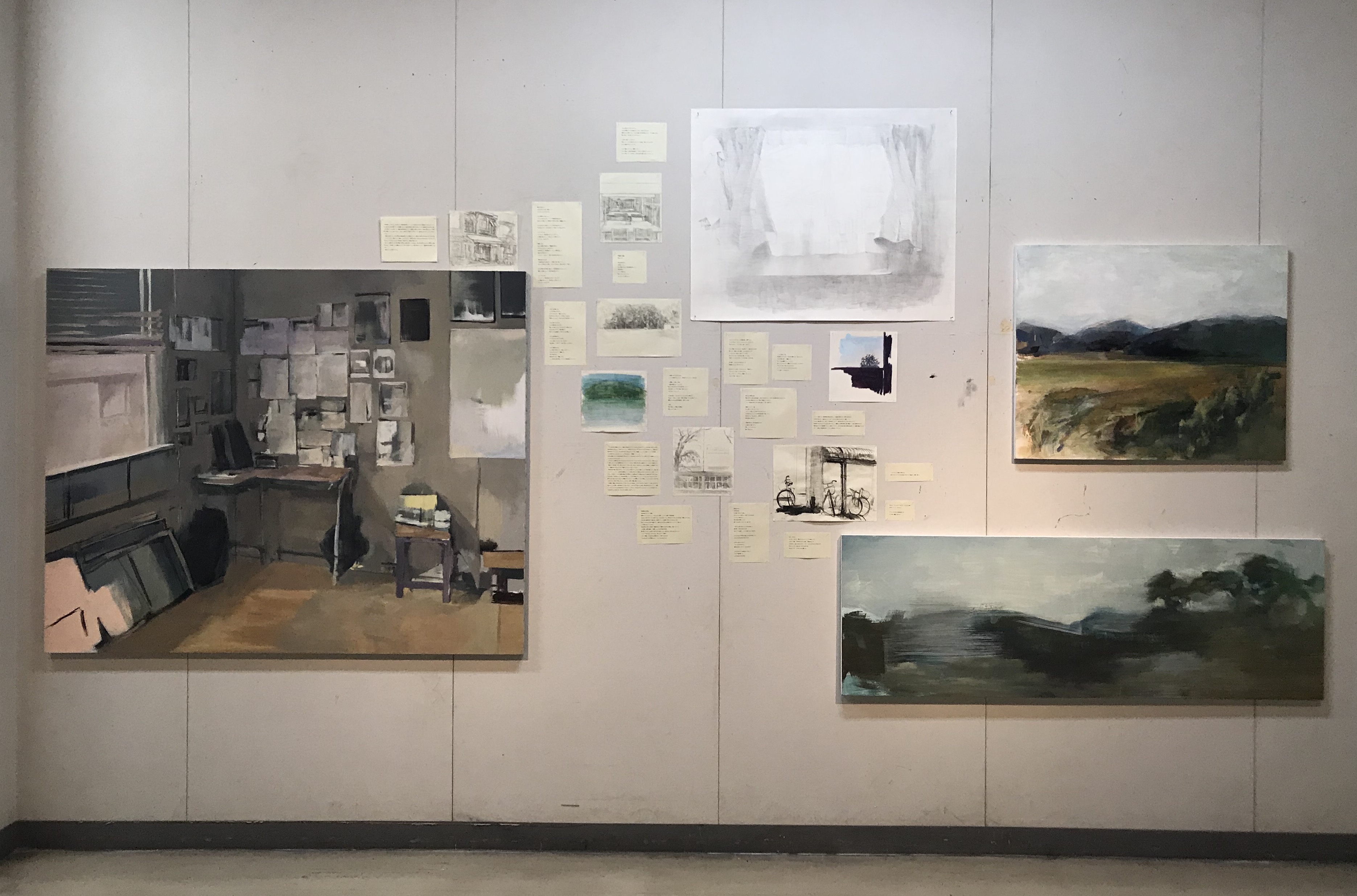

前項で鍵となった提示の形態、つまり作品形態について触れておかなければならない。学部4年次の進級制作「アトリエ」(図26)は遡って「CURIO」(図18)と「陽射し」(図22)の間の時期に位置する作品である。

この作品を制作するときに、私は「CURIO」での木製のカウンターや、アンティークのシャンデリアが醸し出す空気感が、画面の中の小さな一要素としかなり得なかったことへの心残りがあった。そういった細部をより主要な要素にしたいが、同時に空間全体を感じさせる制作をしたいという相反する欲求が胸中にあった。制作室の中を壁際に座り込んでスケッチしながら書き付けた、当時のメモが残っている。「本当に表現したいのは今背中を付けているコンクリートの壁がひんやりと冷たいということ」

このような思いから、「アトリエ」では部屋の中の細部、すなわち流し台や窓際の近景等を対象とする小作品を制作し、室内全体の空間を感じさせるため、同時にそれらを一つの作品として配置するに至った。これを最初に、その後私は図らずも一枚の大作と複数の小品による組作品を交互に制作している。「或る夢」は「アトリエ」の延長というつもりはなかったが、制作中には「アトリエ」制作時の感覚が蘇ってきたし、また室内全体・小説全体を細部の寄せ集めによって意識させようという点では、よく似た試みであった。

続いて、「或る夢」と同時期の修士課程1年次に制作した「on the road」(図27)も同様に組作品である。こちらは上記2点とは異なり、第1章第3項にて取り上げた「映像的絵画」に連なる制作である。私は学部4年の頃より、電車等の乗り物に乗った際、車窓から流れる風景をスマートフォンのカメラ機能で、動画で撮影するようになった。これはスケッチをすることができない速さで動いているものを捕らえたいという、言わば動画という形態のメモであって、苦し紛れの方法であったが、持ち帰ったものを映し出してみると、切り取られた映像としての独立した魅力が、前述したものと同様に備わっているように感じられた。この魅力を損なわぬ形で、私にはどのような表現方法を展開することができるだろうかと考えて、まず平面に、絵画にすることに決めた。しかし映像の魅力は動いていることである。動画の一場面を切り取ってもただの静止画になってしまう。時間の流れが存在することをどのように表現すればよいか。そこで試したのが9点の等しい長方形の小品を等間隔で横一列に配置し、まるでコマ撮りのように提示することだった。人は作品に沿って歩く形で、目でひとつ、ふたつと追うだろう。離れて見る場合には、それらの殆ど等しい構図から作品群の関係性を自ずと感じ取るだろう。また支持体にこだわり、それまでのキャンバスからは一変して、パネルに和紙貼りをし、白亜地を重ねた陶器のように滑らかな画面に、対象の疾走感を表現するために、画溶液で十分に溶いた絵具を勢いのある筆致で扱った。

ただ「on the road」でひとつ誤算だったのは、時間や動の要素の表現のために用意したこの形態が、逆に静止画に切り取ることによって静止していることを強調することになってしまったということだ。この結果を受けて、修士課程2年次の前期制作(図28)を制作した。これは実は一つの作品ではない。図中左側の絵画は制作室を描いた「縮図」、中央の絵と文の紙片の集合体には「スケッチ」、右下の長方形の絵画には「on the road .2」その上の絵画には「on the road .3」と、それぞれ独立したタイトルがついている。

その場で実践したかったのは、私自身の絵画との距離感を、目に見える形で示すことであった。組作品を制作する度に深まっていった疑問が、「これは平面作品なのか、それともインスタレーションなのか」である。それまで壁を絵画の一部と見なす平面作品、あるいは映像と絵画のあいだの表現、などの設定に落ち着いてきたが、多分野に跨った表現を目指して絵画制作を行うことで、毎度作品の位置付けを決めかねる場面があった。インスタレーションとは思えないが、平面とも言い切りたくない。そんな気持ちの中で図28に示す作品群の制作は行われた。

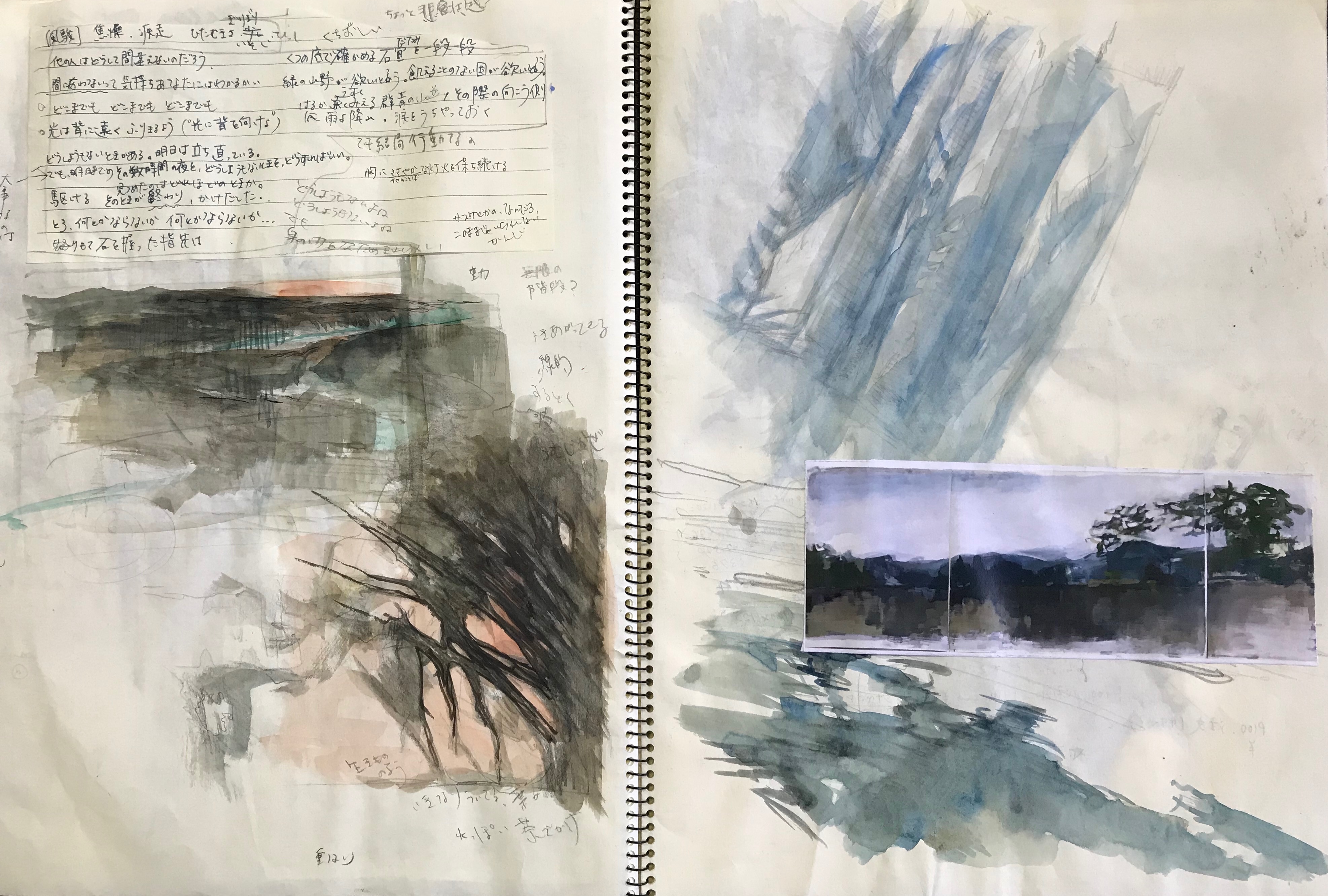

完成形として表に出てくるのは今のところ常に絵画であるが、私にとっては文章や音楽や映像、舞踊までもが等価値であり、それらが様々な場面で密接に制作に関わっている。そのことを可視化しようと、前項冒頭で述べた私にとっての「スケッチ」を示すことにした。独立しているはずの作品をまたしても一つの作品のように配置し、油彩画も含めた絵と文章を、スケッチとして散りばめた。そこにさらに「on the road」(図27)の結果を引き継いで今度は一枚の絵画として制作した「on the road .2」「on the road .3」をも映像を元としたスケッチとして加えた。

しかし結局、作品を完成させたという感覚を得ることはできなかった。それよりも自分の脳内を展開したという感覚であり、作品として昇華する前段階の状態である。形にすることでそれを納得することができ、ただシンプルに絵画表現を試みる修了制作へと進むに至った。

2-1 「挿絵か否か」

第1章にて映像や舞台芸術について触れたが、それよりも絵を描くことと同じくらい、私にとって親しみのある表現方法が文章を書くことである。私は普段から小さいノートを携帯しており、何かしら気になった事柄や覚えておきたい言葉があると、メモを取る癖が付いている。次第に、私にとってノートに書き付けるという行為が、印象に残った場面をスケッチするという行為と、全く同様の意図と感覚を伴うものであることに気がついた。スケッチは視覚的に印象に残った場面を図像の形態でメモする行為であり、言葉では聴覚からの印象を文字によってメモする。

それまでの絵画制作が自分の表現方法としてしっくりきていなかった私は、様々な表現形態を自身の制作に組み込みたいという予てからの思いから、修士課程での研究課題を「諸芸術に通底する共通点の探索と表現」と定めた。そして私にとって最も親しみのある絵画と文章とを用いた表現を実践してみることにした。

しかし絵画と文章の関連と一口に唱えても、そこには様々な形態がある。絵本や本の挿絵は言うに及ばず、絵画作品とタイトルの関係も、絵画と文章による表現である。また結局のところ、絵画のみ、文章のみの「関連しない」という関係性も含まれるはずである。挿絵が大好きであった私だが、芸術作品として提示するにあたっては、物語と挿絵のような、文章が主体でその従属物としての絵画表現とは、異なる表現方法を探りたいと考えた。どのような形態であれば、絵画と文章が同等の価値を保持したまま、調和のあるひとつの作品として成立させることができるだろうか。こうして制作したのが修士1年次の「或る夢」(図25)である。

この作品は小品の油彩画7点と夏目漱石著『夢十夜』からの引用文とで構成されている。小説の中の「第一夜」を題材に、言葉の響き、場面展開の間隔、また視覚的な図像を連想させたか否かの判断によって文を選択した。その文から連想して描いた絵画の下部に、透明の紙片に引用文を印字して添えた。絵画制作は意図的にそれぞれの個々の文からの連想によるものとし、描いているモチーフは、例えば樹木だったり、シマウマだったりと、小説の内容とは無関係である。これは文の従属物つまり挿絵ではない絵画を目指して、状況説明に終始してしまわないためと、小説の内容から世界観の広がる表現にしたいという意図からであった。絵画の内容と文章の内容を隔たるものにして、ひとつの作品として結合することに意味があるという考えは、制作中にはぼんやりとある程度で、自分ではどのような意味があるのかを明文化することはできなかった。後になって見つけた瀧口修造(1903-79)について引用された詩人ピエール・ルヴェルディ(仏 1889-1960)の言葉が大変的を射ているものだったので、ここに引用する。

「イメージは比較から生まれるものではなくて、多少とも遠く距たった二つの実在を接近することから生まれる。こうして近づけられた二つの実在の関係が、互いに縁遠いものであり、適切なものであればあるほど、そのイメージは一層強烈なものとなり、一層感動的な力と詩的現実性をおびてくる」(武満徹「瀧口修造展に寄せて」)

瀧口もまた、批評家でありながら詩人であり画家(と本人は言わないであろうが、絵を描く)であったことは、興味深いことである。絵画と文章の間には制作者の頭の中にだけ存在する連想の方程式があり、それが適切なものであれば、方程式の部分を説明されることがなくても、鑑賞者に繋がりをより有効に示唆することができるのではないか。

「或る夢」では実際に見た場面を再現しようとして絵筆を取るのではなく、テーマが先立ち、それに向かってスケッチを行うなど資料集めをしてイメージを形成した。これは描きたい場面がまず見つかり、テーマは対象から直接与えられるというそれまでのプロセスとは逆であり、初めての試みとなった。そしてこの方法論が思いがけぬ収穫であった。

そして「挿絵か否か」について、以上のことを意図して制作した「或る夢」は、見る人によっては挿絵だという意見もあったものの、私としては挿絵ではないと言い切るに足る絵画の主体性を持ち得たものだった。この判断の役割を持つのは、絵画の内容以上に7点の作品をどのように配置し、文章をどの程度目立たせるかという、提示の形態にあった。

2-2 「インスタレーションか平面か」

前項で鍵となった提示の形態、つまり作品形態について触れておかなければならない。学部4年次の進級制作「アトリエ」(図26)は遡って「CURIO」(図18)と「陽射し」(図22)の間の時期に位置する作品である。

この作品を制作するときに、私は「CURIO」での木製のカウンターや、アンティークのシャンデリアが醸し出す空気感が、画面の中の小さな一要素としかなり得なかったことへの心残りがあった。そういった細部をより主要な要素にしたいが、同時に空間全体を感じさせる制作をしたいという相反する欲求が胸中にあった。制作室の中を壁際に座り込んでスケッチしながら書き付けた、当時のメモが残っている。「本当に表現したいのは今背中を付けているコンクリートの壁がひんやりと冷たいということ」

このような思いから、「アトリエ」では部屋の中の細部、すなわち流し台や窓際の近景等を対象とする小作品を制作し、室内全体の空間を感じさせるため、同時にそれらを一つの作品として配置するに至った。これを最初に、その後私は図らずも一枚の大作と複数の小品による組作品を交互に制作している。「或る夢」は「アトリエ」の延長というつもりはなかったが、制作中には「アトリエ」制作時の感覚が蘇ってきたし、また室内全体・小説全体を細部の寄せ集めによって意識させようという点では、よく似た試みであった。

続いて、「或る夢」と同時期の修士課程1年次に制作した「on the road」(図27)も同様に組作品である。こちらは上記2点とは異なり、第1章第3項にて取り上げた「映像的絵画」に連なる制作である。私は学部4年の頃より、電車等の乗り物に乗った際、車窓から流れる風景をスマートフォンのカメラ機能で、動画で撮影するようになった。これはスケッチをすることができない速さで動いているものを捕らえたいという、言わば動画という形態のメモであって、苦し紛れの方法であったが、持ち帰ったものを映し出してみると、切り取られた映像としての独立した魅力が、前述したものと同様に備わっているように感じられた。この魅力を損なわぬ形で、私にはどのような表現方法を展開することができるだろうかと考えて、まず平面に、絵画にすることに決めた。しかし映像の魅力は動いていることである。動画の一場面を切り取ってもただの静止画になってしまう。時間の流れが存在することをどのように表現すればよいか。そこで試したのが9点の等しい長方形の小品を等間隔で横一列に配置し、まるでコマ撮りのように提示することだった。人は作品に沿って歩く形で、目でひとつ、ふたつと追うだろう。離れて見る場合には、それらの殆ど等しい構図から作品群の関係性を自ずと感じ取るだろう。また支持体にこだわり、それまでのキャンバスからは一変して、パネルに和紙貼りをし、白亜地を重ねた陶器のように滑らかな画面に、対象の疾走感を表現するために、画溶液で十分に溶いた絵具を勢いのある筆致で扱った。

ただ「on the road」でひとつ誤算だったのは、時間や動の要素の表現のために用意したこの形態が、逆に静止画に切り取ることによって静止していることを強調することになってしまったということだ。この結果を受けて、修士課程2年次の前期制作(図28)を制作した。これは実は一つの作品ではない。図中左側の絵画は制作室を描いた「縮図」、中央の絵と文の紙片の集合体には「スケッチ」、右下の長方形の絵画には「on the road .2」その上の絵画には「on the road .3」と、それぞれ独立したタイトルがついている。

その場で実践したかったのは、私自身の絵画との距離感を、目に見える形で示すことであった。組作品を制作する度に深まっていった疑問が、「これは平面作品なのか、それともインスタレーションなのか」である。それまで壁を絵画の一部と見なす平面作品、あるいは映像と絵画のあいだの表現、などの設定に落ち着いてきたが、多分野に跨った表現を目指して絵画制作を行うことで、毎度作品の位置付けを決めかねる場面があった。インスタレーションとは思えないが、平面とも言い切りたくない。そんな気持ちの中で図28に示す作品群の制作は行われた。

完成形として表に出てくるのは今のところ常に絵画であるが、私にとっては文章や音楽や映像、舞踊までもが等価値であり、それらが様々な場面で密接に制作に関わっている。そのことを可視化しようと、前項冒頭で述べた私にとっての「スケッチ」を示すことにした。独立しているはずの作品をまたしても一つの作品のように配置し、油彩画も含めた絵と文章を、スケッチとして散りばめた。そこにさらに「on the road」(図27)の結果を引き継いで今度は一枚の絵画として制作した「on the road .2」「on the road .3」をも映像を元としたスケッチとして加えた。

しかし結局、作品を完成させたという感覚を得ることはできなかった。それよりも自分の脳内を展開したという感覚であり、作品として昇華する前段階の状態である。形にすることでそれを納得することができ、ただシンプルに絵画表現を試みる修了制作へと進むに至った。

25

26

27

28

第3章 修了制作

3-1 詩的世界、再び

2018年の10月に金沢21世紀美術館で開催された「起点としての80年代」展にて、彫刻家の舟越桂の作品を初めて見た。写真やドキュメンタリー番組で彼の作品を目にすることは多々あったので、好きな雰囲気を持つ作品であることは予想済みだったのだが、衝撃的だったことがひとつある。それは彫刻作品とそのタイトルの関係性である。会場には船越の初期の作品3点が出品されていた。そのうちの2点が「冬の本」(図29)と「森へ行く日」(図30)である。会場では作品から距離のあるところに、どのタイトルがどの作品のものか判断のつき難い配置で掲示されていたのだが、不思議と一目で分かった。タイトルは詩的な文句一言で、何も説明はされていない。

この作品とタイトルの関係を目にした時、私はこれをしたいのかもしれないと、はたと気がついた。船越が彫刻で制作するところを絵画で実践する。木彫でありながら陶器のような光沢をもつ衣服の部分や、大理石で瞳を制作するところなどは絵画制作における描画材料や支持体といった質感への拘りと等しいものである。そこからイメージを彷彿とさせ、タイトルという凝縮した唯一の言葉による説明をする。私は絵画と文章の関係の仕方を考えて、図28までの一連の制作をしてきたが、一枚の絵画作品に昇華しタイトルで説明する、ただそれだけの表現形態にすることに、ここでようやく心身共に納得したのである。

余談だが、船越もまた言葉に拘りをもって使う人であることは、作品タイトルの選択や、画集に見られる彼のコメントからも伺える。加えて小川洋子や川上弘美といった小説家が寄稿しているのも印象的であった。

修了制作において重要なのは制作プロセスの転換である。第2章第1項で「或る夢」(図25)について述べた「実際に見た場面を再現しようとして絵筆を取るのではなく、テーマが先立ち、それに向かってスケッチを行うなど資料集めをしてイメージを形成」する方法論で制作を進めることが制作の内容として不可欠になった。

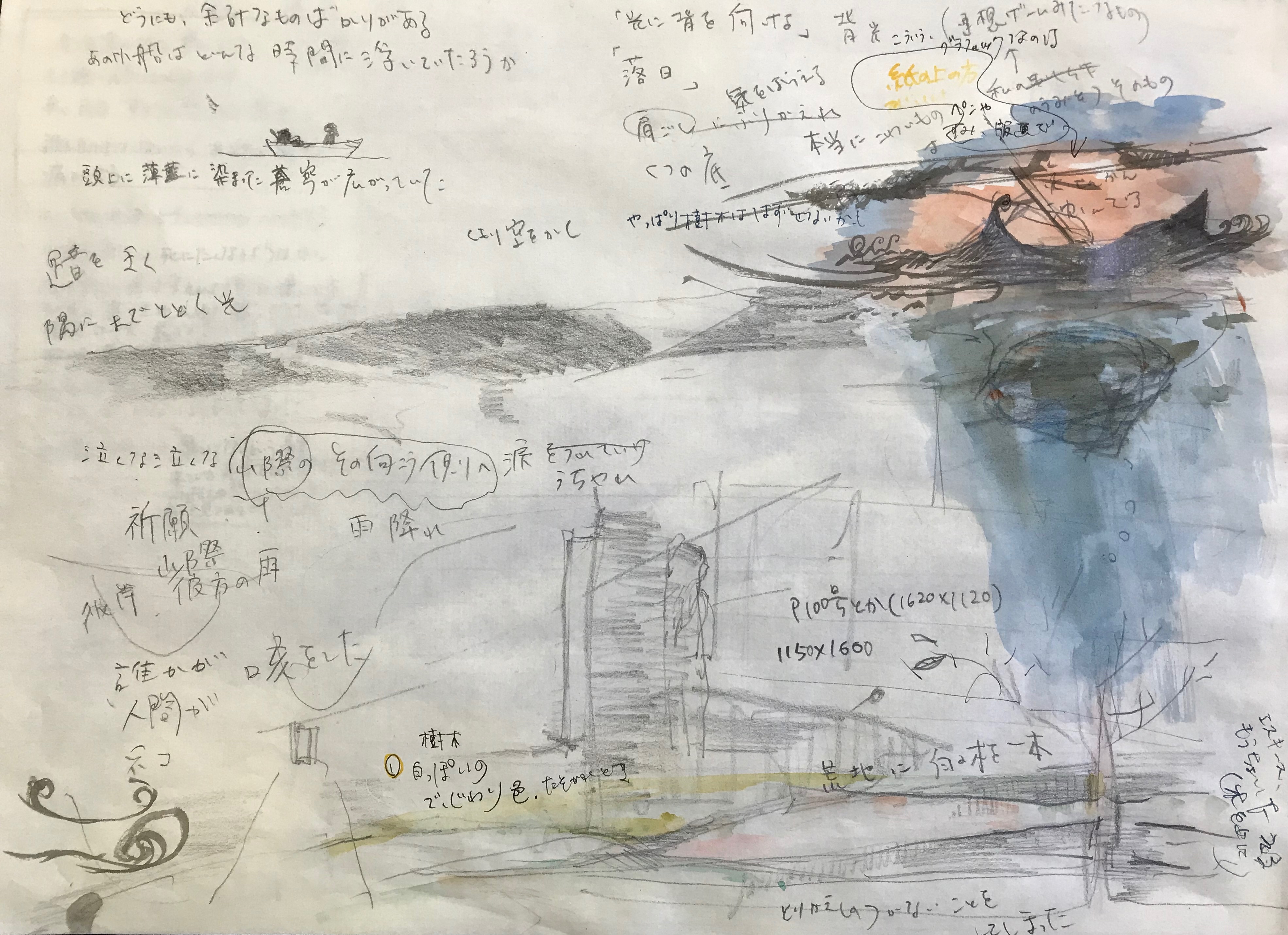

まずテーマを設定する。それは複数あってよくて、「こんなかんじのこと」である。ある言葉や音楽の旋律、さらには色彩や図像等、あらゆる視覚的経験、聴覚的経験から、その形態に関わらず似通う印象―事象の持つニュアンスのようなもの―を抱かせる事物を掻き集める。次に、それらの印象について言葉を用いて表現し、幾つかのキーワードとしてテーマに設定する。そしてテーマに基づいて、もしくはテーマ設定と同段階で、「スケッチを行うなど資料集め」を行う。このスケッチとは、第2章で幾度も取り上げた私にとってのスケッチであり、即ち絵や言葉、映像などの手法によるメモを指す。またスケッチ以外にも、既存の、そしてテーマとなったキーワードを吟味し、絵画作品のタイトルを作る。

このようにして、修了制作では、第1章で取り上げたような様々な表現から与えられる経験を材料として、印象の重なりによって構築するイメージを描き出すことを目的とした。このイメージが成立するとき、テーマを柱とする一つの世界を表現することになると考えた。

3-2 修了制作の意図

本項では、修了制作の「思郷遥か」を例に、前項で述べたプロセスを具体的に説明する。まずテーマを設定するために集めた主な事物に以下のものがある。

・自身の手記からの抜粋

・バス乗車時の車窓の風景

・中島みゆき(1952-)の楽曲「樹高千丈 落葉帰根」(2001)

・谷川俊太郎(1931-)の詩集『旅』(1970)より一節

次に、上記の項目の重なる印象からテーマとなるキーワードを抽出する。印象は、「慰め」「情」「感傷的」「慈しみ」「泣き笑い」などの言葉に変換された。

続いて、テーマを意識しながら絵画制作のイメージを作るためのスケッチや、またイメージの方向性保持のため、参考となる記録や図版などを収集する。以下は一例である。

・ジャン・フランソワ・ミレー(仏 1814-1875)「春」(図31)

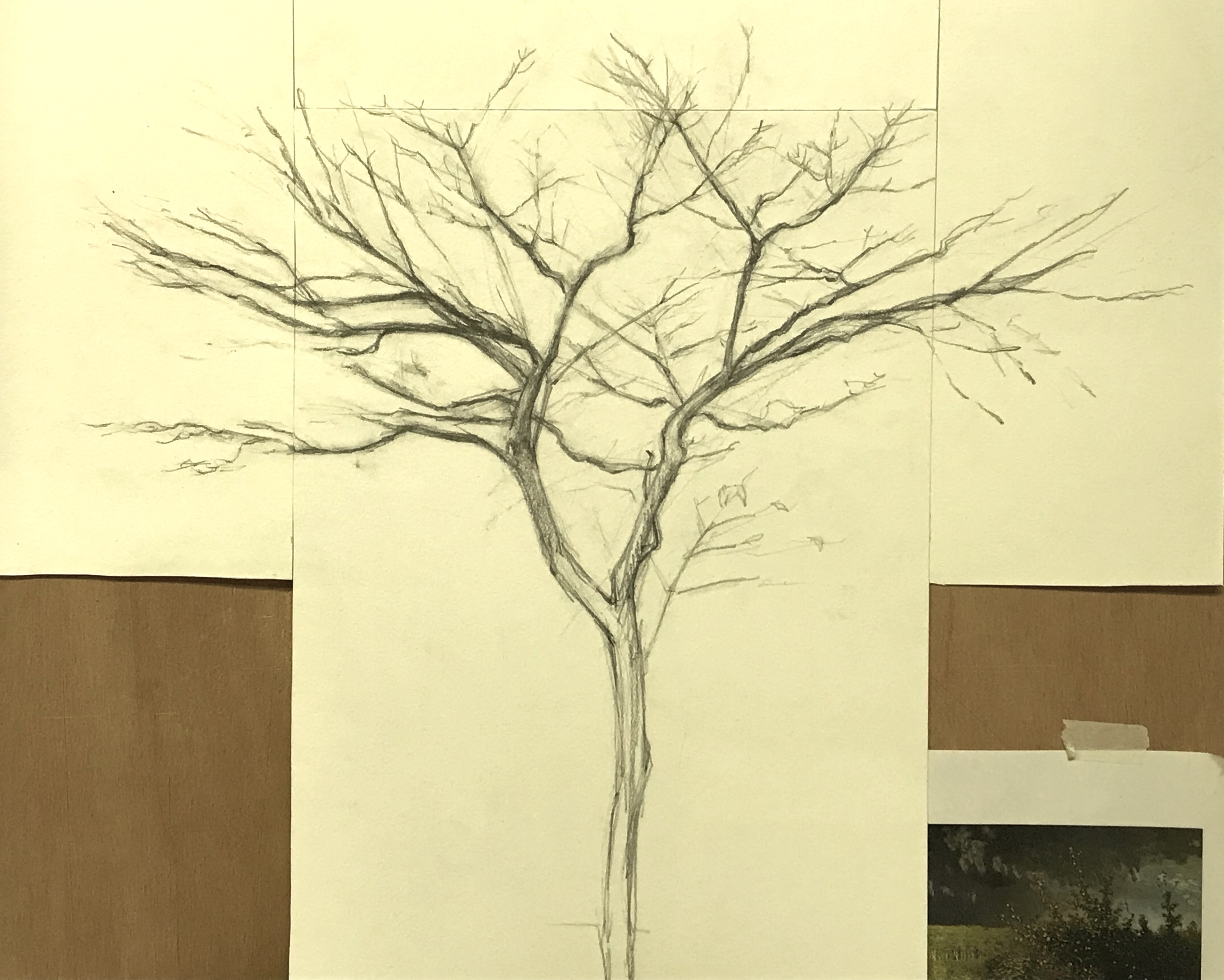

・大学敷地内の樹木(図32)

上記を見てわかる通り、「事物」と「キーワード」と「資料」の収集選択に境目はほとんどない。「事物」集めよりも「資料」集めの方が、モチーフや色彩など、絵画構成のため選択事項が幾分実際的なものになるが、行為自体は同様のものである。この行為は連想ゲームのような一面が強くあるため、段階的に区切ることもない。こうして作られた設計図が図33および図34に示したものである。これを基に、エスキースやサンプルを随時制作して、本作に取り掛かった。最終的に表出する形態としては単純な絵画作品の姿であるが、自身の経験をデータベースとして、既視感や共通感を頼りにテーマとイメージを構成するという、様々な表現方法に影響を受ける自身のあり方を前提とするこの方法論は、私にはしっくりときた。また文章を中心に様々な表現方法を関係付けようという意図とも合致する。

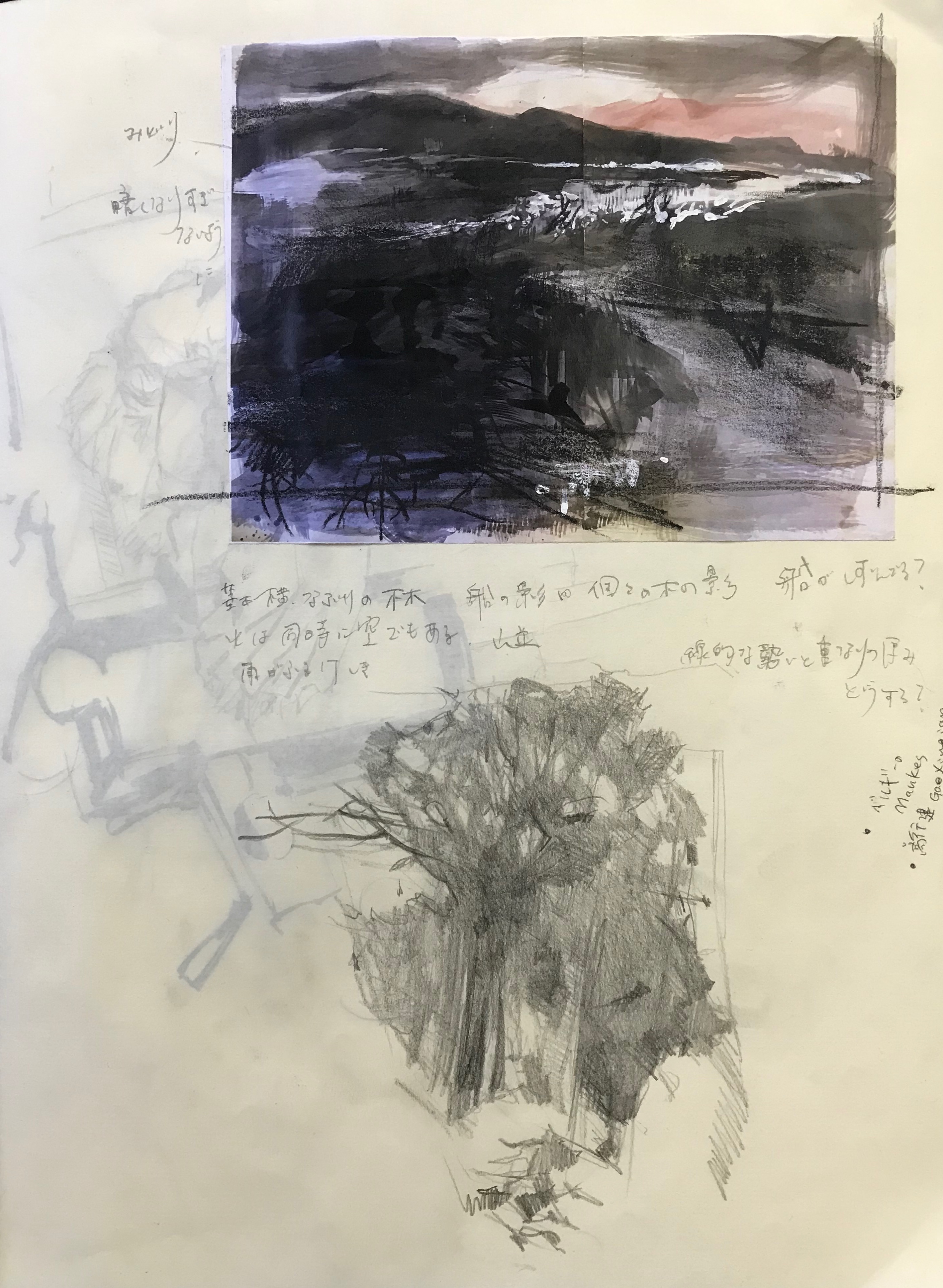

同様のプロセスで、もう一枚の修了制作「水底の嵐」は「焦燥」「ひたむきさ」「疾走」などがテーマとして浮かび上がった。資料として「on the road .2」のエスキース、手取川の情景(図35)、高行健(仏(中国から亡命)1940-)の水墨画(図36)などがある。また、樹木が建物の壁に影を落とす様子などをスケッチし、設計図(図37,38)を作っていった。

このように資料集めをしていると、今まで連結しない関心として私の中に存在していた「質感の表現」や「映像の動的な表現」が、それぞれの作品の為の一要素として、同様の役割をもって働くことが判明した。「思郷遥か」では画面に砂地のような粗い絵具の質感が不可欠であるし、「水底の嵐」では「on the road」の一連作品のような、画面の平滑さと透明度の高い絵具層が必要だ。つまり、第1章で提示したようなばらばらに感じられた分野への拘りも、事物の「質感をメモしておく」意図として、広義ではスケッチの一環でしかなかったということである。

3-3 「風景画か否か」

私は「風景画を描くのだな」と受け取られがちだ。人それぞれの定義の上に結論付けられたその評価に殊更否やを唱えるつもりはない。そう見えるであろうことも理解している。ただ、私は「風景」を描こうというのではなく、一貫して「場面」を描こうとしている。作品の中に登場するモチーフについては、「偶然それが風景だった」という程度の意識でしかない。

とはいえ人物ではなく風景をモチーフに選ぶ傾向が強いのは明白である。それは私にとって風景が感情移入をする媒体として受け入れやすいため、私が目にする「場面」として風景が印象に残りやすいということだろう。日本画家の東山魁夷(1908-1999)(図39)の言う「自然が作り出す光景と自分の心の動きが重なり合う充実感」という表現は私がモチーフとする風景を見つけるときにしばしば味わう感覚を、見事に言い表している。ある場面のもつ印象に対して、感情が共鳴する。そしてまたその印象は、異なる時間、異なる場面での印象と再び共鳴するのだ。既視感を頼りに、それらの印象を重ね、つなぎ合わせ、削ぎ落とし、一枚の画面を作っていく。

絵画制作が今後も制作の基礎となっていくことには疑いがないが、表現方法を限定する気はない。今後も、テーマに合わせてその都度設定すればよいと考えている。例えば、フィールドを壁ではなく紙面に設定するとどうだろう。本という形態を用いた場合、世界の作り方も、文章と絵画の力関係も、多いに変動するだろう。今後も、私にとって絵画とその他の様々な芸術が、等価な価値を持つものであるという意識を大切にしたいと思う。そうすれば、表出する形態に惑わされることなく、一貫した内容で制作を続けることができるだろう。迷いながらでも、自分を見失うということもないだろう。

29

30

31

31 32

32 33

33 34

34 36

36 37

37 38

38

39

結びに

冒頭に、私の制作は常に自己理解の手段であり、軌跡であると述べた。それは今後も変わることはないだろう。しかし、それでは第三者に観せる必要はない。実際のところ、発表活動に意義を見出せず、消極的であった期間は長かった。しかし現在、自己理解と自分の中に燻るものを吐き出したいという欲求のほかに、第三者に向けて発したいという望みがある。

私の作品が鑑賞者に与える視覚経験が、もしかしたら、鑑賞者に絵画の外―つまり日常生活のあらゆる場面―で目にするものが違って見えるという事象を引き起こすかもしれない。私があらゆる事物から受けた印象に共感する人が、この世界の中にはいるかもしれない。私は共感こそが人と人とが理解するための手段だと信じている。私がある場面を見て明日も頑張ろうと思ったとする。その場面から受けた印象を、忠実に作品の中に表現することに成功したなら、私の作品から気力を貰う人も出てくることだろう。この気力とは、いつでも明るいものでないといけない訳ではない。明るいことが辛いときもあれば、不安を共有したいときもあるだろう。そんな場合にも、心の在り処に共鳴する媒体があれば、人は少し救われるものだ。私はその媒体を作りたい。東山魁夷が「絵を描くことは祈り」だと言うのと、少し似ているかもしれない。

謝辞

修士課程における研究制作に関して愛情深く、熱心にご教授下さいました主査の佐藤一郎先生、副査として深くご理解を示してくださり、きめ細やかにご指導下さいました大森啓先生、同じく副査として常に多角的なご視点からご助言下さいました鈴木浩之先生に、心より御礼申し上げます。学部のときより親身にご指導下さいました高橋治希先生、同じく学部のときより温かくお見守り下さり、的確なご指導を賜りました三浦賢治先生、真鍋淳朗先生、岩崎純先生に深謝致します。

また本論文指導としてのみならず、深い叡智で様々な局面のおりご助言下さいました、大谷正幸先生に心より御礼申し上げます。

制作とは異なる場面で真摯に向き合って下さいました高橋明彦先生、星野太先生、桑村佐和子先生に、また語学指導のみならずお世話になりました青柳りさ先生、セシル・アンドリュ先生、稲垣健志先生に、この場を借りて御礼申し上げます。一切は多くの温かな激励とご教授のお陰です。皆様に厚く御礼申し上げます。

修士課程における研究制作に関して愛情深く、熱心にご教授下さいました主査の佐藤一郎先生、副査として深くご理解を示してくださり、きめ細やかにご指導下さいました大森啓先生、同じく副査として常に多角的なご視点からご助言下さいました鈴木浩之先生に、心より御礼申し上げます。学部のときより親身にご指導下さいました高橋治希先生、同じく学部のときより温かくお見守り下さり、的確なご指導を賜りました三浦賢治先生、真鍋淳朗先生、岩崎純先生に深謝致します。

また本論文指導としてのみならず、深い叡智で様々な局面のおりご助言下さいました、大谷正幸先生に心より御礼申し上げます。

制作とは異なる場面で真摯に向き合って下さいました高橋明彦先生、星野太先生、桑村佐和子先生に、また語学指導のみならずお世話になりました青柳りさ先生、セシル・アンドリュ先生、稲垣健志先生に、この場を借りて御礼申し上げます。一切は多くの温かな激励とご教授のお陰です。皆様に厚く御礼申し上げます。

2019. 12. 25

参考文献

・「William Forsythe AMERICAN CHOREOGRAPHER」https://www.britannica.com/biography/William-Forsythe

・イジー・キリアン公式サイト http://www.jirikylian.com/entrance/

・ロバート・ハインデル『A Celebration of Humanity - The Art of Robert Heindel』2011 シングルカット社

・『第5回オマージュ瀧口修造展 瀧口修造』1985 佐谷画廊

・船越桂『船越桂作品集 立ちつくす山』2001 求龍堂

・船越桂『船越桂 私の中のスフィンクス』2015 求龍堂

・『生誕110年 東山魁夷展』2018 日本経済新聞社

・「William Forsythe AMERICAN CHOREOGRAPHER」https://www.britannica.com/biography/William-Forsythe

・イジー・キリアン公式サイト http://www.jirikylian.com/entrance/

・ロバート・ハインデル『A Celebration of Humanity - The Art of Robert Heindel』2011 シングルカット社

・『第5回オマージュ瀧口修造展 瀧口修造』1985 佐谷画廊

・船越桂『船越桂作品集 立ちつくす山』2001 求龍堂

・船越桂『船越桂 私の中のスフィンクス』2015 求龍堂

・『生誕110年 東山魁夷展』2018 日本経済新聞社

図版

図1 アラン・リー 『The Return of the King』2002 Harper Collins社

図2 アラン・リー 『The Lord of the Rings Sketchbook』2005 Houghton Mifflin Harcourt社

図3「庭の木のスケッチ」2013 紙、鉛筆 25.6x17.5cm

図4 ジョセフ・ウィリアム・マロード・ターナー「Ancient Italy ̶ Ovid Banished From Rome」 1838 キャンバス、油彩 94.6x125 cm

図5 磯江毅「19世紀タラベラ焼きと葡萄」2004 板、油彩 50x61cm

図6 ヨハネス・フェルメール 「牛乳を注ぐ女」 1658-1660頃 キャンバス、油彩 45.5×41cm

図7 「静物油彩」2013 キャンバス、油彩 53x65.2cm

図8 ジャン・シメオン・シャルダン「水差しとコップ」1760 キャンバス、油彩 32.5x41cm

図9 「スタンド・バイ・ミー」1986/米 ロブ・ライナー監督

図10 「マディソン郡の橋」1995/米 クリント・イーストウッド監督

図11 ゲルハルト・リヒター「Landscape near Koblenz」1987 キャンバス、油彩 140x200cm

図12 「窓Ⅰ」2014 キャンバス、油彩 91x116.7cm

図13 「ベンチ」2014 キャンバス、油彩 45.5x53cm

図14 「柵」2014 キャンバス、油彩 45.5x53cm

図15 ローレンス・キャロル 「Untitled (Freezing Painting)」2005 木材、キャンバス、蝋、油彩、人工蔦、氷

図16 ジョセフ・コーネル「Cassiopeia 1」1960 木材、金属、紙、ガラス 25x37.8x9.5cm

図17 「蝋漬けサンプル」2015 植物、蜜蝋 5x15x3.5cm

図18 「CURIO」2015 パネル、綿布、油彩 130x162cm

図19 「Bella Figura」ネザーランド・バレエ・シアター 1998初演 イジー・キリアン振付

図20 「The Second Detail」カナダ国立バレエ団 1991初演 ウィリアム・フォーサイス振付

図21 ロバート・ハインデル「Waiting for the Messiah」1990 キャンバス、油彩 122x102cm

図22 「陽射し」2017 キャンバス、油彩 194x162cm

図23 「陽射し」途中経過

図24 「揺らめき」2018 キャンバス、油彩 162x130cm

図25 「或る夢~『夢十夜』夏目漱石著「第一夜」より」2018 キャンバス、油彩 53x41cm、53x33.3cm、

45.5x38cm 2点、41x27.3cm、41x27.3cm 2点

図26 「アトリエ」2016 キャンバス、油彩 72.7x60.6cm、45.5x53cm、53x41cm、41x41cm、45.5x27.3cm、24.2x33.3cm

図27 「on the road」2018 パネル、和紙、油彩 40x23cm 9点

図28 「縮図」キャンバス、油彩 130x162cm、「スケッチ」紙、鉛筆、墨、水彩、「on the road .2」パネル、和紙、油彩 540×162cm、「on the road .3」パネル、和紙、油彩 910x727cm いずれも2018

図29 船越桂「冬の本」1988 楠に彩色、大理石 76x36x24cm

図30 船越桂「森へ行く日」1984 楠に彩色、大理石、ゴムチューブ 79x49x24cm

図31 ジャン・フランソワ・ミレー「春」1868-1873 キャンバス、油彩 111x83cm

図32 「図書館前の木のスケッチ」2018 紙、鉛筆 39.5x47cm

図33 「「思郷遥か」のノート .1」2018 紙、鉛筆、水性ペン、水彩 26.5x35cm

図34 「「思郷遥か」のノート .2」2018 紙、鉛筆、水性ペン、水彩 26.5x35cm

図35 手取川の光景

図36 高行健(Gao Xingjian)「By The River」2014 紙、インク 93.5x109cm

図37 「「水底の嵐」のノート .1」2018 紙、鉛筆、墨、水性ペン、水彩 35x53cm

図38 「「水底の嵐」のノート .2」2018 紙、鉛筆、ダーマトグラフ 35x26.5cm

図39 東山魁夷「郷愁」1948 絹本着色 110.2x179 cm

図1 アラン・リー 『The Return of the King』2002 Harper Collins社

図2 アラン・リー 『The Lord of the Rings Sketchbook』2005 Houghton Mifflin Harcourt社

図3「庭の木のスケッチ」2013 紙、鉛筆 25.6x17.5cm

図4 ジョセフ・ウィリアム・マロード・ターナー「Ancient Italy ̶ Ovid Banished From Rome」 1838 キャンバス、油彩 94.6x125 cm

図5 磯江毅「19世紀タラベラ焼きと葡萄」2004 板、油彩 50x61cm

図6 ヨハネス・フェルメール 「牛乳を注ぐ女」 1658-1660頃 キャンバス、油彩 45.5×41cm

図7 「静物油彩」2013 キャンバス、油彩 53x65.2cm

図8 ジャン・シメオン・シャルダン「水差しとコップ」1760 キャンバス、油彩 32.5x41cm

図9 「スタンド・バイ・ミー」1986/米 ロブ・ライナー監督

図10 「マディソン郡の橋」1995/米 クリント・イーストウッド監督

図11 ゲルハルト・リヒター「Landscape near Koblenz」1987 キャンバス、油彩 140x200cm

図12 「窓Ⅰ」2014 キャンバス、油彩 91x116.7cm

図13 「ベンチ」2014 キャンバス、油彩 45.5x53cm

図14 「柵」2014 キャンバス、油彩 45.5x53cm

図15 ローレンス・キャロル 「Untitled (Freezing Painting)」2005 木材、キャンバス、蝋、油彩、人工蔦、氷

図16 ジョセフ・コーネル「Cassiopeia 1」1960 木材、金属、紙、ガラス 25x37.8x9.5cm

図17 「蝋漬けサンプル」2015 植物、蜜蝋 5x15x3.5cm

図18 「CURIO」2015 パネル、綿布、油彩 130x162cm

図19 「Bella Figura」ネザーランド・バレエ・シアター 1998初演 イジー・キリアン振付

図20 「The Second Detail」カナダ国立バレエ団 1991初演 ウィリアム・フォーサイス振付

図21 ロバート・ハインデル「Waiting for the Messiah」1990 キャンバス、油彩 122x102cm

図22 「陽射し」2017 キャンバス、油彩 194x162cm

図23 「陽射し」途中経過

図24 「揺らめき」2018 キャンバス、油彩 162x130cm

図25 「或る夢~『夢十夜』夏目漱石著「第一夜」より」2018 キャンバス、油彩 53x41cm、53x33.3cm、

45.5x38cm 2点、41x27.3cm、41x27.3cm 2点

図26 「アトリエ」2016 キャンバス、油彩 72.7x60.6cm、45.5x53cm、53x41cm、41x41cm、45.5x27.3cm、24.2x33.3cm

図27 「on the road」2018 パネル、和紙、油彩 40x23cm 9点

図28 「縮図」キャンバス、油彩 130x162cm、「スケッチ」紙、鉛筆、墨、水彩、「on the road .2」パネル、和紙、油彩 540×162cm、「on the road .3」パネル、和紙、油彩 910x727cm いずれも2018

図29 船越桂「冬の本」1988 楠に彩色、大理石 76x36x24cm

図30 船越桂「森へ行く日」1984 楠に彩色、大理石、ゴムチューブ 79x49x24cm

図31 ジャン・フランソワ・ミレー「春」1868-1873 キャンバス、油彩 111x83cm

図32 「図書館前の木のスケッチ」2018 紙、鉛筆 39.5x47cm

図33 「「思郷遥か」のノート .1」2018 紙、鉛筆、水性ペン、水彩 26.5x35cm

図34 「「思郷遥か」のノート .2」2018 紙、鉛筆、水性ペン、水彩 26.5x35cm

図35 手取川の光景

図36 高行健(Gao Xingjian)「By The River」2014 紙、インク 93.5x109cm

図37 「「水底の嵐」のノート .1」2018 紙、鉛筆、墨、水性ペン、水彩 35x53cm

図38 「「水底の嵐」のノート .2」2018 紙、鉛筆、ダーマトグラフ 35x26.5cm

図39 東山魁夷「郷愁」1948 絹本着色 110.2x179 cm